|

|

最終更新日 2026年1月25日

室生犀星の著書を探すならここから【50音順】

「児童雑誌の中の犀星」頁を更新 2025/5/31

犀星著書蒐集の記録【最新】頁を更新 2025/8/30

サイトへのお問い合わせは、ここから

|

室生犀星記念館文庫 第二弾として「作家の手記」が発刊されました(2026年1月1日) 室生犀星記念館文庫 第二弾として「作家の手記」が発刊されました(2026年1月1日) |

|

長篇小説「作家の手記」 カバー

随筆集「魚眠洞随筆」カバー |

|

以前、犀星最初の随筆集「魚眠洞随筆」 (新樹社刊、初版 大正14年6月25日発行)が、室生犀星記念館からオリジナル文庫として発刊されました(写真下)が、その第二弾として犀星の長篇小説「作家の手記」(河出書房刊、初版 昭和13年9月19日発行)が、2025年11月15日に発刊されました。(写真上)

オリジナルは函附きですが、この「作家の手記」は、カバー附きの文庫本となっており、オリジナルの本に似せた装幀となっています。

案内の中には、「『作家の手記』は昭和13年に河出書房から発行された、書き下ろしの自伝小説です。犀星が育った寺院(雨宝院)を舞台に、養家の家族のこと、寺院内や境内のことなど、幼少期の体験をつぶさに、また鋭い視線で描いており、文学者としての犀星の原点を知ることができる一冊となっています。」と紹介されていました。

巻末に室生犀星記念館学芸員の嶋田亜砂子氏の「解説」が収録されています。

長篇小説「作家の手記」(室生犀星記念館文庫)

室生犀星記念館刊

第一刷 2025年11月15日発行

|

|

|

|

【新発見!】女性雑誌「令女界」昭和21年10月號を入手(2025年9月28日) 【新発見!】女性雑誌「令女界」昭和21年10月號を入手(2025年9月28日) |

|

|

|

インターネット古書店から珍しい寶文館発行の女性雑誌「令女界(れいじょかい)」の昭和21年10月號(寶文館社刊、昭和21年10月1日発行)を入手しました。

そこには、犀星の詩「モギレエフスキイ」(p.8~9)が収録されていました。(挿絵 寺田政明氏)

この雑誌に関して、「室生犀星文学年譜」室生朝子、本多 浩、星野晃一編(明治書院刊、昭和57年10月20日発行)を確認してみましたが、記載はありませんでした。

また、この詩は「室生犀星書目集成」室生朝子、星野晃一編(明治書院刊、昭和61年11月25日発行)を確認してみたところ、同名の詩が詩集「旅びと」(臼井書房刊、昭和22年2月10日発行)に掲載されている(p.132~134)ことが判りました。しかし、初出誌は「未詳」とされており、初出としては新発見のようです。(p.170)

「旅びと」と作品を比較すると一部表記が異なっている部分がありました。

(令女界)あのまま (旅びと)あのまゝ

(令女界)もはやたちもどって来ることがない。

(旅びと)もはや立ち戻って来ることがない。

犀星の意思というより出版社の編集ポリシーによるものだと思われます。

|

|

|

|

| 雑誌「婦人倶楽部」附録の「婦人手紙文全集」をさらに2冊入手(2025年8月30日) |

|

婦人雑誌「婦人倶楽部」昭和12年8月号附録「ペン字上達法を兼ねた婦人手紙文全集」

婦人雑誌「婦人俱楽部」昭和8年8月号附録

「婦人手紙文全集」

婦人雑誌「婦人俱楽部」昭和10年2月号附録

「婦人手紙文全集」

|

|

以前、婦人雑誌「婦人倶楽部」昭和12年8月号附録「ペン字上達法を兼ねた婦人手紙文全集」(写真上)で、犀星の手紙例文を見つけましたが、今回更に婦人雑誌「婦人倶楽部」附録の「婦人手紙文全集」2冊を入手しました。

驚いたことに、それぞれに異なる犀星の手紙例文が掲載されていました。最初に発見した「婦人倶楽部」昭和12年8月号附録では、「轉地療養中の友へ」と「轉地療養中の友へ(返事)」の二文例が、昭和8年8月号の附録「婦人手紙文全集」(写真中)では、「安着の通知」と「東京の兄へ」が、同昭和10年2月号(写真下)では、「手術後の経過を見舞ふ」と「安着の通知」がそれぞれ掲載されていました。その創作例文の著者である犀星が写真とともに紹介されています。

市場にはこの3種類が流通しており、現時点ではその他にはないようです。

婦人雑誌「婦人倶楽部」

昭和8年8月号附録「婦人手紙文全集」

・安着の通知(p.134)

・東京の兄へ(p.176)

昭和10年2月号附録「婦人手紙文全集」

・手術後の経過を見舞ふ(p.109)

・安着の通知(p.178)

昭和12年8月号附録「ペン字上達法を兼ねた婦人手紙文全集」

・轉地療養中の友へ(p.36~)

・轉地療養中の友へ(返事)

|

|

|

|

| 詩集「鶴」の函異装本を入手(2025年6月14日) |

|

|

|

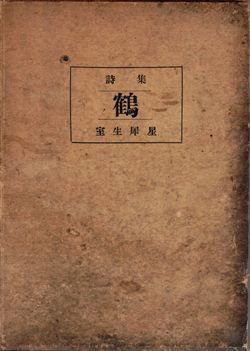

犀星の詩集「鶴」の函が、通常本や特製限定本と異なる意匠のものを先日インターネット古書店で偶然に見つけて購入しました。

通常本、特製限定本ともに、函には表、背、底に犀星の毛筆手書きを印刷した題箋が貼られていますが、この異装本の函には、「鶴」「室生犀星」「詩集」の文字が、表と背に印刷されていました。一般の個人が作製したものではなく、見本として、あるいは印刷所や製本所で本来の函が足らなくなり、急遽作製したもののようです。

不思議なことに、本の奥附の頁は切り取られていました。

本を確認してみましたが、それ以外は通常本と変わらないことから、見本というより本来の函が不足したためと考えるほうが自然のようです。

同様の理由で函の異装本の存在が確認されているものとしては、短篇小説集「甚吉記」(愛宕書房刊、昭和16年12月20日発行)があります。この「甚吉記」の場合には同じ異装本が多数存在しています。 |

|

|

|

| 雑誌「読物時事」(昭和22年5月号)を入手(2025年6月5日) |

|

|

|

先日、雑誌「読物時事」昭和22年5月号(時事通信社刊、昭和22年5月1日発行)をヤフオクで落札しました。

犀星の小説「ふたたび春に」が掲載されています。(p.32~37)挿絵は、宮田重雄氏です。

「室生犀星文学年譜」室生朝子、本多 浩、星野晃一編(明治書院刊、昭和57年10月20日発行)には、その記載がありましたが、その後この作品は単行本等には収録されていないようです。

そのためか、「室生犀星書目集成」室生朝子、星野晃一編(同刊、昭和61年11月25日発行)には、記載がありませんでした。

表紙には「太平」改題と、また編集後記には「読物時事」第一號をおくる。との記載がありました。

以前、「太平」の昭和21年4月号を入手しており、出版社が同じ「時事通信社」だったことから、改題して第一號だったようです。

|

|

|

|

| 歌舞伎座「五月大歌舞伎」(昭和31年5月5日発行)パンフレットを入手(2025年6月14日) |

|

|

|

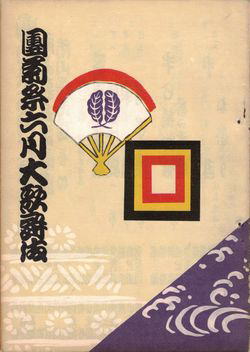

先日、歌舞伎座の「団菊祭六月大歌舞伎」公演パンフレット(松竹株式会社 事業部刊、昭和33年6月3日発行)を入手し確認したところ、犀星の寄稿「歌舞伎という街」(随筆)が掲載されていました。

書き出しに「『舌を噛み切った女』が歌舞伎座で上演された時から、度たび歌舞伎座に行くようになり」との記載があり、気になって調べたところ昭和31年5月の歌舞伎座「五月大歌舞伎」で犀星の「舌を嚙み切った女」が上演されたことが判り、関連の資料を探していたところ、この「五月大歌舞伎」パンフレットを見つけて早速購入しました。

「舌を噛み切った女」が、室生犀星 原作、円地文子 脚色で演目としてしっかり掲載されていました。

それ以外にも、犀星の寄稿「すてひめのといふ女」(随筆)や円地文子氏の「室生先生の女人賛歌」が掲載されていました。

「室生犀星書目集成」室生朝子、星野晃一編(明治書院刊、昭和61年11月25日発行)を確認してみましたが、記載はありませんでした。

|

|

|

|

| 歌舞伎座「団菊祭六月大歌舞伎」(昭和33年6月3日発行)パンフレットを入手(2025年6月4日) |

|

|

|

先日、歌舞伎座の「団菊祭六月大歌舞伎」公演パンフレット(松竹株式会社 事業部刊、昭和33年6月3日発行)を入手しました。

p.9に犀星の寄稿「歌舞伎という街」(随筆)が掲載されていました。

演目として犀星の作品が上演された訳ではなく、書き出しの「『舌を噛み切った女』が歌舞伎座で上演された時から、度たび歌舞伎座に行くようになり」との縁から寄稿することになったようです。

「室生犀星書目集成」室生朝子、星野晃一編(明治書院刊、昭和61年11月25日発行)を確認してみましたが、この作品に関して記載はありませんでした。

|

|

|

|

詩集「室生犀星全詩集」の署名入りを入手(2025年2月15日) 詩集「室生犀星全詩集」の署名入りを入手(2025年2月15日) |

|

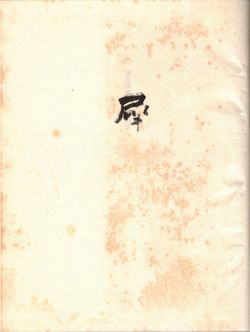

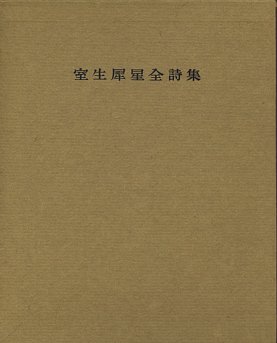

詩集「室生犀星全詩集」 扉

詩集「室生犀星全詩集」函 |

|

室生犀星全詩集 限定1,000部(筑摩書房刊、初版 昭和37年3月10日発行)の署名入りをヤフオクで落札しました。商品説明には【肉筆署名?あり】との記載がありました。

中表紙の後の遊び紙(扉)に「犀」の筆署名がありました。私は、この「犀」を見たときに涙がでました。

犀星が亡くなったのが、昭和37年3月26日。そしてこの本の発行が3月10日。心待ちに待ったこの本が、生前犀星に届けられたことが、室生朝子著「晩年の父 犀星」(講談社刊、昭和37年10月10日発行)に書かれています。

「父の心待ちに待っていた、犀星全詩集が、筑摩書房から届いた。」「もしも仮にこの詩集が十日出るのが遅くなっていたら、父は見ることが出来なかった。」と。

でも、なぜ、死の間際にあった犀星が30部もの署名ができたのか。

この謎についても書かれています。

「全詩集の扉に、三十冊だけ父の署名入りの本を作ることになっていた。(二月)二十六日筑摩書房から取りに来られることになり、十日も前からその和紙は家に来ていた。」

そして「思いもよらずこの署名は、父の最後の筆による手であった。」と書かれています。

和紙に書かれた署名を製本の段階で挟み込んで製作されたようです。

ちなみに、署名には「犀」、「星」、「犀星」の三種類があります。

今回入手したものは、五十三番本でしたが、同様に「犀」の署名入りの五十一番本が市場にでていましたので、一番~三十番本に署名が入っているのではないようです。私自身十三番本も所蔵していますが、署名は入っていません。

|

|

|

|

【新発見!】児童雑誌「ツヨイコヨイコ」昭和19年3月号を入手(2023年7月22日) 【新発見!】児童雑誌「ツヨイコヨイコ」昭和19年3月号を入手(2023年7月22日) |

|

|

|

先日、ヤフオクで児童雑誌「ツヨイコヨイコ」昭和十九年三月號を入手しました。以前、犀星の童話「蟻の町」の初出誌として子供雑誌「ツヨイコヨイコ」昭和十八年二月號~昭和十九年二月號と紹介していましたが、この昭和十九年三月號にも「蟻の町」が掲載されていました。

童話集「五つの城」(東西社刊、昭和23年10月10日発行)に掲載された「蟻の町」では、最終話が「蟻の夢」となっていることから、「アリノユメ(ソノ二)」が掲載されている「ツヨイコヨイコ」昭和十九年二月號が最終話と想定していました。

ところが、今回入手した「ツヨイコヨイコ」昭和十九年三月號には、「蟻の町」の最終話として「マタ、ハルニナリマシタ」が掲載されていたのです。この作品は、「蟻の町」が、童話集「五つの城」に収録されるにあたり、削除されたようです。

「室生犀星書目集成」室生朝子、星野晃一編(明治書院刊、昭和61年11月25日発行)では、「五つの城」掲載の「蟻の町」自体も初出は未詳となっていることから、「マタ、ハルニナリマシタ」は、新発見の作品のようです。

この件を、室生犀星記念館 館報 魚眠洞通信14号(2025.3)に寄稿させていただき掲載されました。

室生犀星記念館に申し込みをすると送付してもらえます。

https://www.kanazawa-museum.jp/saisei/index.html

|

|

|

|

【新発見!】女性雑誌「愛」第2號を入手(2023年4月25日) 【新発見!】女性雑誌「愛」第2號を入手(2023年4月25日) |

|

|

|

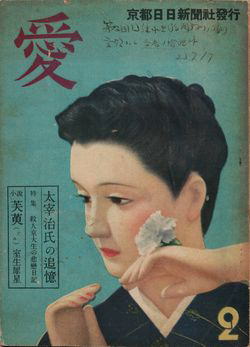

インターネット古書店から珍しい京都日日新聞社発刊の女性向け雑誌「愛」の第2號(昭和23年7月25日発行)を入手しました。

犀星の短篇小説「茱萸(ぐみ)」(p.10~15)が収録されていました。

この雑誌や小説「茱萸(ぐみ)」関して、「室生犀星文学年譜」室生朝子、本多 浩、星野晃一編(明治書院刊、昭和57年10月20日発行)、「室生犀星書目集成」室生朝子、星野晃一編(明治書院刊、昭和61年11月25日発行)を確認してみましたが、記載はありませんでした。

昭和8年に随筆集「茱萸の酒」が発行されていますが、そこに収録されている作品とも関連はなさそうでした。犀星の未発掘の作品のようです。

|

|

|

|

詩集「故郷図絵集」の特製50部限定本のカバー附きを入手しました(2023年3月7日) 詩集「故郷図絵集」の特製50部限定本のカバー附きを入手しました(2023年3月7日) |

|

|

|

詩集「故郷図絵集」の特製50部限定本のカバー附き、毛筆識語、署名入りの非常に貴重な1冊を入手しました。そこには「竹の幹秋近き日さし辷りけり」の俳句が書かれていました。

これまで、入手していたものはカバー欠けで、しかも俳句、署名などはありませんでした。

「室生犀星文学年譜」室生朝子、本多 浩、星野晃一編(明治書院刊、昭和57年10月20日発行)には、「俳句、署名入」との記載がありますが、これまで確認したものでは、全て「俳句、署名」は、入っていませんでした。

今回、この一冊で毛筆識語、署名入りの存在を確認することができました。

同時に、これも貴重な普通本(試し刷り)のカバー附きも入手しました。 これまで、普通本(試し刷り)については、カバー附きは未確認でした。 今後、普通本と普通本(試し刷り)とのカバーの違いなどを調査の予定です。謎の多い1冊です。 |

|

|

|

児童雑誌「ツヨイコヨイコ」昭和19年2月号を入手(2021年12月16日) 児童雑誌「ツヨイコヨイコ」昭和19年2月号を入手(2021年12月16日) |

|

|

|

以前、【新発見】犀星の童話「蟻の町」の初出誌発見として

童話「蟻の町」の中の「蟻一郎」が掲載された児童雑誌「ツヨイコヨイコ」五月號(第十三巻第二号、小学館刊、昭和18年5月1日発行)を紹介しましたが、その後「ツヨイコヨイコ」を追加で4冊入手しました。

その中で、最終話「蟻の夢(その二)」が掲載された「ツヨイコヨイコ」昭和十九年二月號を入手し、童話「蟻の町」が掲載されたのが、「ツヨイコヨイコ」昭和十八年二月號~昭和十九年二月號とほぼ特定することができました。

その後、昭和十九年三月號を入手し、確認したところ「蟻の町」の最終話として「マタ、ハルニナリマシタ」が掲載されていました。

この作品は、「蟻の町」が、童話集「五つの城」に収録されるにあたり、削除されたようです。

初回の昭和十八年二月號は、まだ現物での確認はできていませんが、童話集「五つの城」に掲載された「蟻の町」の書き出しが「二月は一ばん寒い月でありますから」となっていることから、掲載月号に合わせたものと思われます。

(また、昭和十八年正月號も入手していますが、そこには「蟻の町」の掲載はありませんでした。表紙には「幼稚園」改題との記載がありました。)

参考までに、初出誌の想定を表にしています。蔵書に「〇」があるものは現物確認できているものです。

|

|

|

|

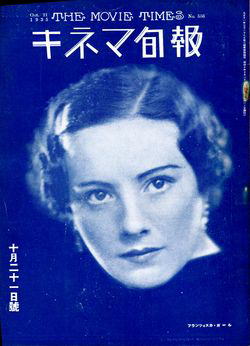

雑誌「キネマ旬報」No.556(昭和10年10月21日号)を入手(2022年1月22日) 雑誌「キネマ旬報」No.556(昭和10年10月21日号)を入手(2022年1月22日) |

|

|

|

映画好きの犀星は雑誌「キネマ旬報」(キネマ旬報社刊)によく寄稿していましたが、6冊目となるNo.556を入手しました。(左写真)

現時点で、「キネマ旬報」に犀星の作品が掲載されていることが判明しているのは以下の6冊で、掲載作品を確認することができました。

No.449(昭和7年10月1日発行)随筆「表情制作」

No.484(昭和8年10月1日発行)随筆「鐵條網」p.64、p.67

No.523(昭和9年11月11日発行)随筆「批評を目的としないで見てみたい」

No.556(昭和10年10月21日発行)随筆「生命の花」p.74~75

No.574(昭和11年5月1日発行)詩「白晝(昼)夢」

No.592(昭和11年11月1日発行)随筆「映画雑感」

|

|

|

NHKのグレーテルのかまどに犀星が登場

2020年12月28日(月)~ NHKのEテレ1のグレーテルのかまどで、「室生犀星のようかん」がアンコール放映されました。(初回放送 2020年1月13日(月)~ )

詳細は、NHKのサイトでhttps://www.nhk.jp/p/kamado/ts/VNWVWYKX3Q/schedule/te/6J125QXK1N/

最後のテロップで取材協力として「室生犀星書籍博物館」が紹介されていますが、今回番組内で紹介された「幼年時代」はじめ犀星の著書を番組撮影に提供させていただきました。

|

|

私はよく実家へ遊びに行った実家はすぐ裏町の奥まった広い果樹園にとり圏まれた小じんまりした家であった。

そこは玄関に槍が懸けてあって檜の重い四枚の戸があった。父はもう六十を越へていたが、母は眉の痕の青青した四十代の色の白い人であった。

私は茶の間へ飛び込むと、「なにか下さいな。」と、すぐお菓子をねだった。その茶の間は、いつも時計の音ばかりが聞えるほど静かで、非常にきれいに整頓された清潔な室であった。「またお前来たのかえ。たった今帰ったばかりなのに。」

そう言って茶棚から菓子皿を出して、客にでもするように、よくようかんや最中を盛って出してくれるのであった。

母は、どういう時も菓子は器物に容れて、いつも特別な客にでもするやうに、湯気のあがる温いお茶といっしょに添えてくれるのであった。

~「幼年時代」室生犀星著より |

|

|

|

この室生犀星書籍博物館について この室生犀星書籍博物館について

室生犀星は詩人として小説家として150冊を超える著書を出版しています。再版、別版の類を含むと優に200冊を超えています。

犀星は自身の著書に対し並々ならぬ愛情と情熱を持ち、その思いは装幀、造本にまで貫かれています。「装幀は、その本の内容を色や感じで現すべきだが、その書物の内容を知るのは著者以外にない、装幀に一見識持たない著者があるとしたら、それこそ嗤うべき下凡の作者である」とまで言い切っています。

作品には、文庫本や全集などで容易に接することができますが、やはり初版本から全身で感じることが犀星を深く知ることになると思い、このHPでは初版本を中心に犀星の著書の書影を掲載しています。

この「室生犀星書籍博物館」では、最初に出版された初版本から今も書店で購入できる本までを大正10年より前は著書別に、その後は出版年毎に掲載しています。

ここに掲載しました書籍の写真は基本的には私自身の蔵書を撮影したものです。できる限り函、帯など出版当時の状態に近いものを掲載しています。

(今時点で、犀星の単行本で入手できていないのは、詩集「抒情小曲集 特製本限定35部」四季社刊(昭和9年12月5日発行)の一冊で、その他、異装本が数冊、完本(函欠等)ではないものが10冊程度あります。そのため、一部未掲載のものがあります。)

また、参考のために、その書籍の参考市場価格を記載しています。

この価格はこれまで市場で実際に販売されていた価格を参考にあくまで私の主観で決めているもので、なんら保証するものではありません。また古書価は本の状態により大きく変わりますので、状態が良い場合には、これ以上の価格が付くことも珍しくありません。特に最近ではヤフオクで非常にコンディションが良いものが出品されるようになってきました。当時の状態そのままに残っているというのは非常に貴重で、落札価格も比較的高価になってきています。

犀星ファンの方からや犀星に関する質問などございましたらお気軽にメールを頂戴できればと思います。

このホームページにつきまして、ご意見や要望、掲載の内容に誤りがあった場合には、ぜひメールでご連絡いただければと思います。

E-mail: p_kojima@ma.medias.ne.jp

「このホームページで使用している画像は著作権の侵害を目的としたものではありません。著作権に関して問題がある場合は、早急に対処させていただきますので、お手数ですがメールにてご連絡くださいますようお願いいたします。」

|

|

書籍情報の見方 書籍情報の見方 |

|

各書籍毎に以下の表が掲載されてます。見方は以下の通りです。

①書名

②出版社名

③その書籍の発行日、およびサイズ、函、カバー等が付属している場合は表記しています。

④装幀者名

⑤この著書を実際に読むことができるサイトを紹介しています。

⑥一般的な古書価(完本美品)を表示しています。

(函欠)は、その状態での一般的な古書価を表示しています。

また、*は直近でのヤフオク等での落札価格を表示しています。

⑦入手困難度を星の数で表現しています。星の数が多いほど入手が困難であることを示しています。

最大★5つ。

(例)

新らしい詩とその作り方①

文武堂書店刊②

大正7年4月10日発行 四六判 函③

装幀 恩地孝四郎④

国立国会図書館デジタルコレクション http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/959361⑤

参考価格 40,000 ~ 60,000 (函欠 5,000 ~ 10,000)*38,680⑥

入手困難度 ★★★★⑦

|

|

|

|

|

犀星の評論「剃刀の刃(かみそりのやいば)」が掲載された「私の人生論」(2021年4月3日) 犀星の評論「剃刀の刃(かみそりのやいば)」が掲載された「私の人生論」(2021年4月3日) |

|

|

|

|

この「私の人生訓」(誠文堂新光社刊、昭和27年6月1日発行)には、犀星の評論「剃刀の刃(かみそりのやいば)」が収録されています。(p.31~34)

「室生犀星書目集成」室生朝子、星野晃一編(明治書院刊、昭和61年11月25日発行)にも記載がなく単行本、全集など未収録の作品だと思われます。

この作品は、「人にものを教へるということは、容易にできるものである。対手よりちょっと物知りであったら、その物知りの分だけを教へることが出来るのだ。教へるということは教へるだけであって、責任はない。」との独特な書き出しで始まっています。

|

|

|

|

「文藝林泉」に掲載の随筆「天龍寺の下駄」の初出誌を発見(2021年2月27日) 「文藝林泉」に掲載の随筆「天龍寺の下駄」の初出誌を発見(2021年2月27日) |

|

|

|

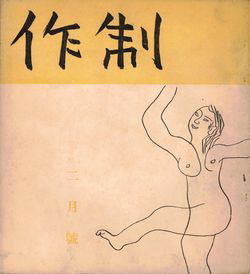

随筆集「文藝林泉」(中央公論社刊、昭和9年5月23日初版発行)に掲載されています随筆「天龍寺の下駄」の初出誌を見つけました。

「室生犀星書目集成」室生朝子、星野晃一編(明治書院刊、昭和61年11月25日発行)では、この「天龍寺の下駄」は、初出誌・紙 "未詳”とされています。

その初出誌が、この雑誌「体制」二月号(制作社刊、昭和9年2月5日発行、第一巻第二号)です。発行日付も近く、間違いないと思われます。

内容を確認したところ、同一の作品でしたが、初出誌の「制作」では、「履物」や「履く」を「覆物」、「覆く」との誤植があり、これらは「文藝林泉」では、正しい表記になっていました。

犀星の無念さが、想像されます。

|

|

|

|

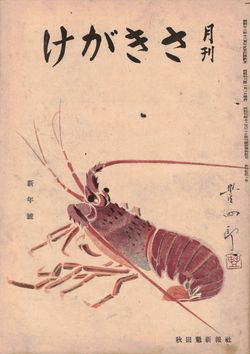

月刊「さきがけ 」新年号(第三巻第一号)入手(2021年2月23日) 月刊「さきがけ 」新年号(第三巻第一号)入手(2021年2月23日) |

|

|

|

先日、インターネット古書店で「犀星」をキーワードとして検索していると月刊「さきがけ」 新年号(第三巻第一号)(秋田魁新報社刊、昭和20年12月30日発行)という珍しい雑誌を見つけ、購入しました。

内容を確認したところ、犀星の随筆「三度目の正月」(p.5)が掲載されており、軽井沢での三度目の正月の生活が書かれていました。

確認したところ「室生犀星文学年譜」室生朝子、本多 浩、星野晃一編(明治書院刊、昭和57年10月20日発行)、「室生犀星書目集成」室生朝子、星野晃一編(同刊、昭和61年11月25日発行)のどちらにも記載はありませんでした。

雑誌の中では、未知の犀星がまだまだ見つかる可能性があります。

|

|

|

|

|

|